近日,在山东青岛揭晓的首届联合国“海洋十年”海洋生态保护修复大赛(以下简称“大赛”)结果传来振奋消息,自治区海洋局组织区内部分单位参选的案例项目收获“海洋十年”中国行动国际合作种子基金6个有关奖项,自治区海洋局也因此荣获大会授予的优秀组织奖。满满的荣誉让“广西蓝”充分绽放于国际舞台,在一众国际典型案例中尤其引人注目。

在海洋生态文明实践范例赛道方面,“中国广西防城港市西湾生态保护修复促进价值实现实践案例”和“钦州市孔雀湾生态修复项目范例”分别荣获重大项目奖和重点项目奖;在海洋生态保护修复创新技术赛道方面,“应对气候变化的可持续退塘还林技术:虾塘红树林生态农场”项目荣获重大项目奖,“北部湾珊瑚礁生态修复技术与示范”项目和“红树林潮滩受损修复与营林关键技术”项目均荣获重点项目奖;在海洋生态科技大学生赛道,“智筑珊海—珊瑚礁生态修复科技创新实践”项目荣获重大项目奖。

广西红树林

联合国“海洋十年”(2021—2030)是迄今为止规模最大的全球海洋科技合作倡议。本次大赛获联合国教科文组织政府间海洋学委员会批准,正式纳入联合国“海洋十年”全球行动计划,旨在推选海洋生态保护修复领域的先进技术和科学解决方案,发掘生态文明范式的优秀实践范例,促进人与海洋和谐共生,共创一个健康和有复原力的海洋。

首届大赛设置3个赛道共6个组别,精准遴选出具备全球推广潜力的海洋生态保护修复创新技术与模式。优胜团队项目将列为“海洋十年”中国行动国际合作种子基金项目,并获得项目展示和资源对接支持。自今年6月启动以来,大赛吸引了来自12个国家共计130家单位积极参与,参赛者涵盖政府、科研机构、高校、企业及公益组织,一批具有前瞻性与实施价值的技术方案与实践案例呈现在国际视野,范围覆盖红树林、珊瑚礁、海草床、海湾、河口等多种典型海洋生态系统。

广西海洋生态保护修复案例成果斐然,所获奖项覆盖大赛全部3个赛道,为全世界提供了人海和谐的海洋生态文明“广西经验”。这背后,是广西持之以恒开展海洋生态保护修复,全力擦亮海洋生态“金字招牌”的不懈努力。

北部湾近岸海域水质常年位居全国“第一档”水平

作为西部地区唯一沿海省份,广西的蓝色潜力独一无二,是我国南方重要生态屏障,肩负着维护生态安全的重大使命。一直以来,广西海洋部门深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,深入践行习近平生态文明思想,坚持系统治理、综合协同,坚持陆海统筹、系统修复,陆海统筹推进海洋生态文明建设,构建以海岸带、海岛链和自然保护地为支撑的“一带一链多点”海洋生态安全格局,用心保护和建设北部湾“美丽海湾”。

一系列亮眼成果,尽显海洋生态修复之效:广西海洋生态监测多项指标位居全国前列,北部湾海洋生态质量保持优良,总体综合指标持续领跑全国。防城港市西湾红沙环的生态海堤被列为全球八大海岸带生态减灾协同增效国际案例,北海冯家江流域生态修复工程入选中国特色生态修复十大典型案例,自然资源部将之作为“基于自然解决方案”的海洋生态修复中国案例向国际自然联盟(IUCN)推荐。

(一)中国广西防城港市西湾生态保护修复促进价值实现实践案例

申报机构:防城港市海洋局、自然资源部南海发展研究院、广西海洋科学院(广西红树林研究中心)

基本情况:通过海堤生态化改造、红树林种植、退养还滩等立体综合整治与修复,将防灾减灾、生态防护和文化休闲三大功能理念综合运用于西湾沿岸海岸带生态整治修复,西湾自然岸线保有率保持59%。累计种植红树林113.7公顷、促进自然修复24公顷,修复侵蚀岸线、生态化改造海堤8.34公里,显著提高区域内滩涂抵御风、浪、流等侵蚀的功能,强化了西湾海洋生态保护屏障和抵御风暴潮的防灾减灾功能。将核心城区的海洋生态景点“串珠成线”,以环境优良的亲海空间形成滨海旅游、定居就业的虹吸效应,构建“强保、强供、强引”促“增效、增收、增值”的“三强三增”模式,打造了具有全球影响力的“生态名片”,书写“绿水青山”向“金山银山”转化的亮眼答卷。

修复后的西湾生态优美

(二)钦州市孔雀湾生态修复项目范例

申报机构:中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司、钦州市海洋局、中国—马来西亚钦州产业园区自然资源局、中交一公局第四工程有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司

基本情况:聚焦孔雀湾区域生态问题,构建“规划引领-多元投入-科技赋能-共治共享”的生态修复综合治理体系,通过退养还湿恢复红树林90.12公顷、修复破碎岸线5.3千米、恢复海鸟栖息地生态1.47公顷、净化海湾水质3.15公顷等多项措施,实现了“水清、岸绿、滩净、湾美、岛丽”的生态目标。建设的红树林种苗试验及育苗基地已先后育苗约450万株,保障了红树林修复工程并形成一体化产业体系,产生直接经济价值约1300多万元。同步打造研学旅一体化机制,挖掘红树林生态效益,成功实现广西首宗红树林蓝碳交易,在促进区域土地价值提升的基础上,引导临海产业聚集,推动生态价值向经济社会价值转化,机统筹生产、生活、生态三大空间,提高城市发展的宜居性,为全球滨海城市生态修复提供中国方案。

孔雀湾区域修复后

(三)应对气候变化的可持续退塘还林技术:虾塘红树林生态农场

代表机构:广西海洋科学院(广西红树林研究中心)、深圳市中禾红树林科技有限公司、广西壮族自治区气象科学研究所

成员名单:范航清,苏治南,吴斌,伍锐,童立豪,莫伟华,谭凡民,刘文爱,倪孔平,钟云旭,罗砚,廖馨,陈燕丽

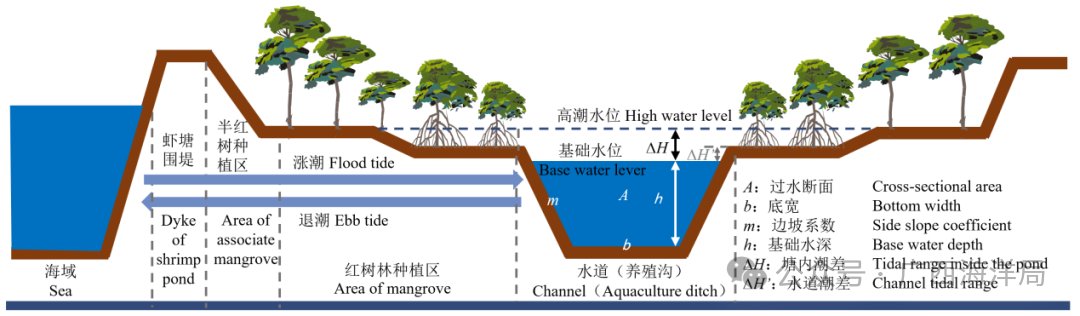

基本情况:为解决退塘还林与社区生计之间尖锐矛盾的世界性难题,基于异质生境和多生态位协同原理,首次提出了“虾塘红树林生态农场”新模式,总体保留并改造原有虾塘的堤围与水门,构建适宜的养殖水道和造林生境,提出了“动脉沟”→“养殖谷”→“养殖沟”→“静脉沟”的水体单向流动构造,建立了生态农场可控潮水的理论模型。在保障红树林健康生长的同时,提高了生态农场的生物多样性和相对稳定的经济收益,在减排固碳方面表现更显著,可应对气候变化的迫切需求,为我国乃至全球红树林社区的可持续发展提供了可复制、可推广的解决方案。

虾塘红树林生态农场种养湿地断面示意图

代表机构:广西大学、广西南海珊瑚礁研究重点实验室

成员名单:黄雯、余克服、黄学勇、梁作栋、苏宏飞、徐向荣、巩三强、黄荣永、陈小燕、王明威、彭梦娇、刘书萌、谭何勇

基本情况:聚焦气候变暖与人类活动双重胁迫下的珊瑚礁修复痛点,构建了“选种-育苗-选址-移植-管护”全链条技术体系。在技术创新上,突破规模化繁育瓶颈:陆基与海区联动培育36种珊瑚,建成 120个珊瑚苗床,投放1400个人工礁体,累计植苗8万多株,枝状珊瑚年生长超15cm,成活率稳定超80%;攻克有性繁殖难关,并通过热驯化技术提升珊瑚耐热性1-3℃。创新设计梯形、桌面形、玻璃钢等多构型人工礁体,搭配“苗床培育-断枝修剪-精准固定”移植法,使移植成活率超85%,较传统技术提升20%。项目落地成效显著,打造“3大陆基基地+2大海域示范区”的应用格局:陆基基地涵盖核心研发、科研科普一体化、工程化应用三大功能,为全球珊瑚礁退化治理贡献“中国智慧”。

珊瑚礁区域底质修复前后对比图

(五)红树林潮滩受损修复与营林关键技术项目

代表机构:华东师范大学、北部湾大学

成员名单:戴志军,王日明,黄鹊,梁喜幸,梅雪菲,谢小魁

基本情况:利用原型观测及研发技术进行实践示范,项目首创低滩红树林定植新技术,破解困难滩涂红树定植的国际难题,将红树林成活率由不到30%提高到90%;将动力-沉积-地貌-生态四大要素有机结合,研发“近自然滩-沟系统塑造”及“抱团取暖式红树林移植”等成套技术体系,创建我国建国以来首条平陆运河出海口强潮环境红树林受损修复示范区、孔雀湾废弃虾塘红树林修复等示范区,成功修复钦州湾金鼓江孔雀湾废弃虾塘80余亩,定植的红树林历经三年仍保持成活率95%以上,达到可节约红树林保护修复总投入30%—60%的显著效果。项目经示范推广后获选2024年广西十大优秀专利转化案例及自然资源部十大生态修复优秀案例。

平陆运河出海口(沙井)1000余株根系裸露濒临死亡(左图)的桐花树经过专利技术修复受损后焕发生机(右图)

(六)智筑珊海—珊瑚礁生态修复科技创新实践项目

代表机构:广西大学、广西南海珊瑚礁研究重点实验室

团队人员:谭何勇,彭梦娇,王明威,刘书萌,许辉,陆晔,徐烨,劳子彤,徐明培,周榆鹏,王永刚

基本情况:跨越17个纬度、覆盖269个调研站位,历经太平洋、印度洋多航次实地考察,精准锁定三大技术痛点:陆基养殖成活率低、珊瑚耐热性差、海区人工礁体适应性不足。历经八年攻坚、32项技术尝试、853次实验迭代,项目突破三大核心技术,构建起“培育—驯化—移植—监测”的全链条解决方案。技查新报告显示,项目的陆基培育、耐热驯化等多项技术为国内首创,对比国内同行,移植成活率高15%-20%,繁育成本低40%,综合技术优势显著。项目示范应用助力建成全国首个海区珊瑚礁修复示范区——在涠洲岛2000平方米实验区,活珊瑚覆盖度从5%提升至20%;目前更已应用于广西北海涠洲岛珊瑚礁生态修复项目,累计修复面积达30公顷,规模居全国首位,项目总投入超亿元。

团队在涠洲岛开展广西珊瑚礁普查活动