近日,自治区海洋局带队先后访问越南和柬埔寨的海洋和经济部门、科研机构及高校,共商海洋合作事项。随后,自然资源部第四海洋研究所团组访问印度尼西亚,深入海岛海藻养殖区,共商养殖技术难题,探讨微塑料污染治理路径,并签署《海洋科技合作谅解备忘录》。

自治区海洋局率团访问泰国、印度尼西亚

自治区海洋局率团访问越南芽庄大学

自治区海洋局率团访问泰国

这些务实之举,以多层次、高实效的交流,为广西—东盟国家在区域海洋合作领域注入新的“温度”与支撑。

广西是我国唯一与东盟陆海相连的省区,是国家面向东盟开放合作的前沿和窗口。蓝色经济作为一种可持续发展的经济模式,正日益成为全球经济发展的新引擎。

9月8日—12日,以“创新、绿色、智能,中国—东盟蓝色新未来”为主题的面向东盟蓝色经济合作发展论坛即将在南宁市举办。届时,论坛将聚焦和展示中国与东盟国家在海洋生态保护、产业协作、科技创新等领域的合作成果,致力推动中国与东盟海洋领域合作迎来更好发展。

近年来,广西深入贯彻落实习近平总书记关于海洋强国建设的重要论述,加快共建中国—东盟蓝色伙伴关系,积极推进落实联合国“海洋十年”计划和联合国2030年可持续发展议程,大力推动和深化中国与东盟国家在发展海洋产业、维护海洋健康、提升海洋科技水平、传播海洋文化等领域的广泛交流与务实合作,全力打造面向东盟的海洋合作新格局,服务构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

政策引领+机制创新:构建蓝色经济合作新框架

2023年,广西出台《广西大力发展向海经济建设海洋强区三年行动计划(2023—2025年)》,将“向海开放合作行动”列为六大重点任务之一,明确打造中国—东盟海洋合作新高地的核心目标,持续深化与东盟国家互利协作,探索构建蓝色伙伴关系,为海洋强国建设在祖国西南边疆写下“广西注脚”。

马来西亚的第一个国家级产业园区:马来西亚—中国关丹产业园

循着政策擘画的蓝图,广西加速推动中国—东盟海洋经济合作圈从“规划”走向“实景”。从推进中国—印尼经贸合作区,到马中关丹产业园二期建设,从自然资源部第四海洋研究所在广西北海揭牌成立,到增强中国—东盟国家海洋科技联合研发中心活力与组建广西—东盟海洋产业发展联盟,从建设智慧海洋监管服务平台,到搭建高水平广西海洋实验室,一系列举措环环相扣、层层递进,不仅为向海开放合作提供了坚实的战略支撑,更让区域海洋经济协同发展的“四梁八柱”愈发稳固。

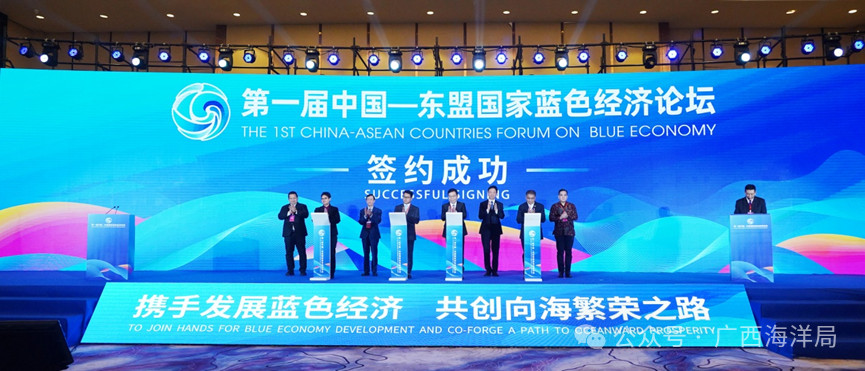

第一届中国—东盟国家蓝色经济论坛

在合作框架加速落地的进程中,机制化交流平台的搭建成为深化协作的关键一环。2023年9月,第一届中国—东盟国家蓝色经济论坛在北海市成功举办,500余位来自十余个国家的嘉宾齐聚一堂,多项海洋科技与生态保护合作协议现场签署。这场盛会以机制化建设为抓手,让广西成为连接中国与东盟国家海洋交流合作的“桥头堡”,为构建中国—东盟蓝色经济伙伴关系开辟了“广西渠道”。

广西—文莱经济走廊旗舰项目—摩拉港

科技赋能+产业协同:激活蓝色经济发展新动能

作为技术协作与成果转化的“纽带”,中国—东盟国家海洋科技联合研发中心(以下简称“中心”)持续释放平台效能。截至目前,中心已与马来西亚、泰国、缅甸等11个国家的科研机构建立稳定合作关系,聚焦区域海洋发展痛点,推动实施一批“小而美”的科技合作项目——从技术攻关到成果共享,从人才互访到经验交流,让广西与东盟的海洋科技合作从“纸面共识”转化为“落地实效”,为区域海洋产业升级注入科技动能。

广西—东盟海洋产业发展联盟揭牌成立

随着合作维度不断拓展,产业协同的“聚合效应”日益凸显。2024年3月28日,广西—东盟海洋产业发展联盟在南宁正式成立,100多家入盟的科研教育机构、企业和社会团体立足广西,深化与东盟国家在发展蓝色经济、维护海洋健康、提升海洋科技水平、传播海洋文化等领域的广泛合作,广西与东盟的海洋合作从“单点突破”迈向“系统联动”。

北部湾国际邮轮母港开港首航开通北海—越南下龙湾邮轮航线

从项目落地到品牌塑造,广西借助中心平台优势,在深化与东盟海洋合作中持续交出亮眼答卷。2018年至2024年,广西累计获批外交部、财政部、科技部等各级国际合作项目25项,合作领域覆盖海洋生态系统保护、海洋可持续利用、防灾减灾、蓝碳研究等关键领域;依托平台类项目搭建的协作载体,更让“广西经验”加速走向东盟。值得一提的是,钦州市成功获评“联合国‘海洋十年’—加速海洋空间规划在西太平洋地区实施(UN21)示范区”,这不仅是对广西海洋治理能力的认可,更让中国海洋空间规划实践成为惠及区域的“公共产品”。

钦州市被授予联合国“海洋十年”—加速海洋空间规划在西太平洋地区实施(UN21)示范区

在“共商共建共享”的理念指引下,广西积极响应国家科技援外战略,以能力建设为抓手赋能区域海洋治理。截至目前,中心已面向东盟国家开展12次海洋领域国际培训,累计培养220名海洋科技与管理人员;从海洋监测技术到防灾减灾经验,从生态保护理念到产业发展模式,这些培训不仅为东盟国家输送了“硬技术”,更传递了“软经验”,为构建更具韧性的区域海洋治理体系夯实基础。

生态共护+人才共育:夯实可持续发展根基

守护海洋生态共同体,是广西与东盟合作的重要共识。广西与东盟国家以红树林、珊瑚礁等典型生态系统为重点,开展跨国生态修复与保护。近年来,广西与缅甸毛淡棉大学携手共建红树林保护修复国际合作示范基地,分别在广西合浦山口、缅甸巴马若感开展红树林生态修复技术示范——一株株红树幼苗在海岸扎根,不仅修复了脆弱的海岸带生态,更见证着广西与东盟“共护蓝色家园”的决心,为全球海洋生态治理贡献了“中国方案”与“广西力量”。

自然资源部第四海洋研究所与马来西亚马来亚大学联合开展麒麟菜养殖和卡拉胶提取技术攻关

科技合作的最终价值,在于惠及民生、赋能产业。自然资源部第四海洋研究所与马来西亚马来亚大学合作建立海藻综合利用国际示范基地,联合攻关麒麟菜养殖与卡拉胶提取技术,成功实现产业化突破;该项目更荣获“科创中国”全国百佳技术转移案例中的“最佳中外产业创新技术合作案例奖”。从实验室里的技术突破到生产线中的产品落地,中国海洋科技成果正成为惠及东盟民众的“民生产品”,让合作红利真正扎根基层。

自然资源部第四海洋研究所在柬埔寨进行珊瑚礁生态系统现状调查

与泰国朱拉隆功大学共建的贝类养殖育珠国际合作示范基地,同样书写着技术转化的务实篇章。双方聚焦白蝶贝育种与养殖技术开展联合研究,不仅填补了区域贝类养殖的技术空白,更推动中国海洋科技成果在“一带一路”共建国家落地生根。这种“技术+产业”的合作模式,既提升了东盟国家海洋产业竞争力,也让广西成为中国海洋科技“走出去”的重要窗口。

广西科学院与泰国海洋管理部门在泰国湾海域联合开展布氏鲸调查和科普工作

合作的长远根基在于人才共育。依托教育部—自然资源部“科教融合”平台,中国—东盟国家海洋科技联合研发中心联合浙江大学启动中国—东盟海洋国际研究生培养计划,已招收多名东盟国家留学生;结合此前开展的12次国际培训、220人次培养成果,广西正为区域海洋事业培育“生力军”——这些兼具国际视野与专业能力的人才,将成为未来广西与东盟海洋合作的“传承者”,让蓝色协作的火种代代相传。

当海洋合作迈入智慧化时代,广西同步按下数字海洋建设的“加速键”。目前,面向东盟的中国—东盟卫星遥感应用中心(海洋遥感中心)数据共享服务平台已初步建成,持续推动海洋遥感数据与技术在东盟国家的应用示范;中心更积极对接中国—东盟信息港,共建海洋数字信息服务平台,不断提升区域海洋数据资源互联互通水平。数字技术的融入,正为区域蓝色经济可持续发展插上“数字翅膀”,让智慧海洋的愿景照进现实。

首届赤潮灾害综合防控国际培训班

从政策沟通的“顶层设计”到项目落地的“务实实践”,从技术协作的“破壁攻关”到人才共育的“长远布局”,从生态共护的“绿色担当”到数字赋能的“智慧升级”,广西始终以开放之姿拥抱东盟,以科技之力驱动协作,以生态之念守护共赢。如今,中国—东盟蓝色经济合作的画卷正徐徐展开,广西正以更主动的作为、更务实的举措,与东盟各国携手书写海洋强国建设的区域协作新图景,为全球蓝色经济可持续发展注入更强劲的“广西动能”。